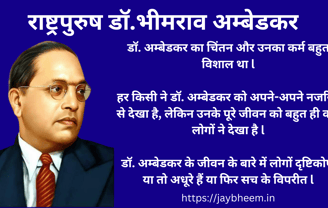

डॉ.भीमराव अम्बेडकर

डॉ. अम्बेडकर का जीवन बहुत ही विस्तृत और बहुआयामी था l लेकिन यह देश का दुर्भाग्य ही है कि उनकी समग्रता, उनके अध्ययन और उनके विश्लेषण को बहुत ही कम लोग समझ पाए l कई लोगों ने उनके जीवन का एक ही पक्ष देखा है और उसी के आधार पर अपना मन बना लिया l

डॉ. भीमराव अम्बेडकर

डॉ. अम्बेडकर का जीवन बहुत ही विस्तृत और बहुआयामी था i लेकिन यह देश का दुर्भाग्य ही है कि उनकी समग्रता, उनके अध्ययन और उनके विश्लेषण को बहुत ही कम लोग समझ पाए i कई लोगों ने उनके जीवन का एक ही पक्ष देखा है और उसी के आधार पर अपना मन बना लिया i

जय भीम : जय भारत

दिनांक 14 अप्रैल 1891 और भारतीय पंचांग के अनुसार विक्रम सम्वत 1948 के पौष मास के शुक्ल पक्ष कि सप्तमी तिथि मंगलवार को पुनर्वसु नक्षत्र में ब्रिटिश भारत के मध्य प्रान्त की महू छावनी में श्री रामजी सकपाल के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ। यह बालक अपने 14 भाई बहनों में सबसे छोटा था। श्री रामजी सकपाल, भारतीय सेना की महू छावनी में सेवारत थे तथा यहां काम करते हुये वे सूबेदार के पद तक पहुँचे थे। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। उनका परिवार कबीर पंथ को माननेवाला मराठी मूूल परिवार का था और वो वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आंबडवे गाँव के निवासी थे। वे हिन्दू महार जाति से संबंध रखते थे, जो तब अछूत कही जाती थी और इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ता था।

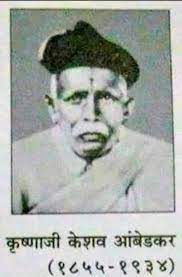

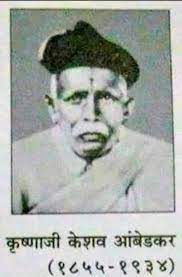

अपनी जाति के कारण बालक भीम को सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। पढ़ााई में सक्षम होने के बाद भी छात्र भीमराव को छुआछूत के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। 7 नवम्बर 1900 को रामजी सकपाल ने सातारा नगर में राजवाड़ा चौक पर स्थित शासकीय हाईस्कूल (अब प्रतापसिंह हाईस्कूल) में अपने बेटे भीमराव का नाम "भिवा रामजी आंबडवेकर" दर्ज कराया। उनके बचपन का नाम 'भिवा' था। अम्बेडकर का मूल उपनाम "सकपाल" की बजाय "आंबडवेकर" लिखवाया था, जो कि उनके "आंबडवे" गाँव से संबंधित था। क्योंकी कोकण प्रांत के लोग अपना उपनाम गाँव के नाम से रखते थे, अतः अम्बेडकर के आंबडवे गाँव से "आंबडवेकर" उपनाम स्कूल में दर्ज करवाया गया। बाद में एक देवरुखे ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा केशव अम्बेडकर जो भिवा की पढ़ने के प्रति लगन और प्रतिभा के कारण उससे विशेष स्नेह रखते थे, ने उनके नाम से 'आंबडवेकर' हटाकर 'अम्बेडकर' उपनाम जोड़ दिया। तब से आज तक वे अम्बेडकर नाम से जाने जाते हैं। रामजी सकपाल परिवार के साथ बंबई (अब मुंबई) चले आये। अप्रैल 1906 में, जब भीमराव लगभग 15 वर्ष आयु के थे, तो नौ साल की लड़की रमाबाई से उनकी शादी कराई गई थी। तब वे पाँचवी अंग्रेजी कक्षा पढ़ रहे थे। उन दिनों भारत में बाल-विवाह का प्रचलन था।

"कृष्णाजी केशव आम्बेडकर" एक ऐसा ब्राह्मण शिक्षक जिसने अपने शिष्य "भिवा" की योग्यता और लगन को देखकर उसे अपना बेटा बना लिया था l

डॉ. भीमराव अम्बेडकर का बचपन का नाम "भिवा" था l

1897 में, भिवा (भीमराव अम्बेडकर) का परिवार मुंबई चला गया जहां उन्होंने एल्फिंस्टोन रोड पर स्थित शासकीय हाईस्कूल में आगे कि शिक्षा प्राप्त की। 1907 में, उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और अगले वर्ष उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश किया, जो कि बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबद्ध था । इस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले अपने समुदाय से वे पहले व्यक्ति थे ।

1912 तक उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में कला स्नातक (बी॰ए॰) प्राप्त की और बड़ौदा राज्य सरकार के साथ काम करने लगे । उनकी पत्नी ने अभी अपने नये परिवार को स्थानांतरित कर दिया था और काम शुरू किया लेकिन उन्हें अपने बीमार पिता को देखने के लिए उन्हें मुंबई वापस लौटना पड़ा, जिनका 2 फरवरी 1913 को निधन हो गया ।

1913 में, अम्बेडकर 22 वर्ष की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए जहां उन्हें सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय (बड़ौदा के गायकवाड़) द्वारा स्थापित एक योजना के अंतर्गत न्यूयॉर्क नगर स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए तीन वर्ष के लिए 11.50 डॉलर प्रति माह बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी । वहां पहुँचने के तुरन्त बाद वे लिविंगस्टन हॉल में पारसी मित्र नवल भातेना के साथ बस गए । जून 1915 में उन्होंने अपनी कला स्नातकोत्तर (एम॰ए॰) परीक्षा पास की, जिसमें अर्थशास्त्र प्रमुख विषय, और समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शनशास्त्र और मानव विज्ञान यह अन्य विषय थे । उन्होंने स्नातकोत्तर के लिए प्राचीन भारतीय वाणिज्य (Ancient Indian Commerce) विषय पर शोध कार्य प्रस्तुत किया। अम्बेडकर जॉन डेवी और लोकतंत्र पर उनके काम से प्रभावित थे ।

1916 में, उन्हें अपना दूसरा शोध कार्य भारत का राष्ट्रीय लाभांश - एक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन (National Dividend of India - A Historical and Analytical Study) के लिए दूसरी कला स्नातकोत्तर प्रदान की गई और फिर उन्होंने लंदन की राह ली । 1916 में अपने तीसरे शोध कार्य ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास (Evolution of Provincial Finance in British India) के लिए अर्थशास्त्र में पीएचडी प्राप्त की, जबकि उन्हें अपने शोध कार्य को प्रकाशित करने के 11 साल बाद 1927 में अधिकृत रुप से पीएचडी प्रदान की गई थी । 9 मई को, उन्होंने मानव विज्ञानी अलेक्जेंडर गोल्डनवेइज़र द्वारा आयोजित एक सेमिनार में भारत में जातियां, उनकी प्रणाली, उत्पत्ति और विकास नामक एक शोध पत्र प्रस्तुत किया, जो उनका पहला प्रकाशित पत्र था । 3 वर्ष तक की अवधि के लिये मिली हुई छात्रवृत्ति का उपयोग उन्होंने केवल दो वर्षों में अमेरिका में पाठ्यक्रम पूरा करने में किया ।

लंदन जाने के बाद उन्होंने ग्रेज़ इन में बैरिस्टर कोर्स (विधि अध्ययन) के लिए प्रवेश लिया और साथ ही लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स में भी प्रवेश लिया जहां उन्होंने अर्थशास्त्र की डॉक्टरेट (Doctorate) थीसिस पर काम करना शुरू किया । जून 1917 में विवश होकर उन्हें अपना अध्ययन अस्थायी तौरपर बीच में ही छोड़ कर भारत लौट आए क्योंकि बड़ौदा राज्य से मिली उनकी छात्रवृत्ति अब तक समाप्त हो गई थी । लौटते समय दुर्भाग्य ने एक बार फिर आहट दी और उनके पुस्तक संग्रह को उस जहाज से अलग जहाज पर भेजा गया था जिसे जर्मन पनडुब्बी के टारपीडो द्वारा डुबो दिया गया । ये प्रथम विश्व युद्ध का काल था । उन्हें चार साल के भीतर अपने थीसिस के लिए लंदन लौटने की अनुमति मिली थी । भारत आकर उन्होंने बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में नौकरी की और अपनी नौकरी छोड़ एक निजी ट्यूटर और लेखाकार के रूप में काम करने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने अपना परामर्श व्यवसाय भी आरम्भ किया । उनके एक अंग्रेज जानकार मुंबई के पूर्व राज्यपाल लॉर्ड सिडनेम के कारण उन्हें मुंबई के सिडनेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनोमिक्स मे राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिल गयी। 1920 में कोल्हापुर के शाहू जी महाराज, अपने पारसी मित्र नवल और कुछ निजी बचत के सहयोग से वो एक बार फिर से इंग्लैंड वापस जाने में सफल हो गए तथा 1921 में विज्ञान स्नातकोत्तर (एम॰एससी॰) प्राप्त की, जिसके लिए उन्होंने 'प्रोवेन्शियल डीसेन्ट्रलाईज़ेशन ऑफ इम्पीरियल फायनेन्स इन ब्रिटिश इण्डिया' (ब्रिटिश भारत में शाही अर्थ व्यवस्था का प्रांतीय विकेंद्रीकरण) खोज ग्रन्थ प्रस्तुत किया था । 1922 में उन्हें ग्रेज इन ने बैरिस्टर-एट-लॉज डिग्री प्रदान की गई और उन्हें ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रूप में प्रवेश मिल गया । 1923 में उन्होंने अर्थशास्त्र में डी॰एससी॰ (डॉक्टर ऑफ साईंस) उपाधि प्राप्त की । उनकी थीसिस "दी प्राब्लम आफ दि रुपी: इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन" (रुपये की समस्या: इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान) पर थी । लंदन का अध्ययन पूर्ण कर भारत वापस लौटते हुये भीमराव अम्बेडकर तीन महीने जर्मनी में रुके, जहाँ उन्होंने अपना अर्थशास्त्र का अध्ययन, बॉन विश्वविद्यालय में जारी रखा । लेकिन समय की कमी से वे विश्वविद्यालय में अधिक नहीं ठहर सकें । उनकी तीसरी और चौथी डॉक्टरेट्स (एलएल॰डी॰, कोलंबिया विश्वविद्यालय, 1952 और डी॰लिट॰, उस्मानिया विश्वविद्यालय, 1953) सम्मानित उपाधियाँ थीं ।

32 डिग्री और 9 भाषाओँ के जानकार विद्वान

सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष

1919 में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 तैयार कर रही साउथबरो समिति के समक्ष भारत के एक प्रमुख विद्वान के तौर पर डॉ. अम्बेडकर को साक्ष्य देने के लिये आमंत्रित किया गया । इस सुनवाई के दौरान डॉ. अम्बेडकर ने दलितों और अन्य धार्मिक समुदायों के लिये पृथक निर्वाचिका और आरक्षण देने की वकालत की।[1920 में बंबई से उन्होंने साप्ताहिक मूकनायक के प्रकाशन की शुरूआत की। यह प्रकाशन शीघ्र ही पाठकों मे लोकप्रिय हो गया, तब अम्बेडकर ने इसका प्रयोग रूढ़िवादी राजनेताओं व जातीय भेदभाव से लड़ने के प्रति भारतीय राजनैतिक समुदाय की अनिच्छा की आलोचना करने के लिये किया । उनके दलित वर्ग के एक सम्मेलन के दौरान दिये गये भाषण ने कोल्हापुर राज्य के स्थानीय शासक शाहू चतुर्थ को बहुत प्रभावित किया, जिनका अम्बेडकर के साथ भोजन करना रूढ़िवादी समाज मे हलचल मचा गया।

बॉम्बे उच्च न्यायालय में विधि का अभ्यास करते हुए, उन्होंने अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें ऊपर उठाने के प्रयास किये । उनका पहला संगठित प्रयास केंद्रीय संस्थान बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना था, जिसका उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक-आर्थिक सुधार को बढ़ावा देना था।[दलित अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने मूकनायक, बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी पांच पत्रिकाएं निकालीं ।

सन 1925 में, उन्हें बंबई प्रेसीडेंसी समिति में सभी यूरोपीय सदस्यों वाले साइमन कमीशन में काम करने के लिए नियुक्त किया गया । इस आयोग के विरोध में भारत भर में विरोध प्रदर्शन हुये । जहां इसकी रिपोर्ट को अधिकतर भारतीयों द्वारा अनदेखा कर दिया गया, अम्बेडकर ने अलग से भविष्य के संवैधानिक सुधारों के लिये सिफारिश लिखकर भेजीं ।

द्वितीय आंग्ल-मराठा युद्ध के अन्तर्गत 1 जनवरी 1818 को हुई कोरेगाँव की लड़ाई के दौरान मारे गये भारतीय महार सैनिकों के सम्मान में डॉ. अम्बेडकर ने 1 जनवरी 1927 को कोरेगाँव विजय स्मारक (जयस्तंभ) में एक समारोह आयोजित किया । यहाँ महार समुदाय से संबंधित सैनिकों के नाम संगमरमर के एक शिलालेख पर खुदवाये गये तथा कोरेगाँव को दलित स्वाभिमान का प्रतीक बनाया ।

सन 1927 तक डॉ॰ अम्बेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध एक व्यापक एवं सक्रिय आंदोलन आरम्भ करने का निर्णय किया । उन्होंने सार्वजनिक आन्दोलनों, सत्याग्रहों और जलूसों के द्वारा, पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी वर्गों के लिये खुलवाने के साथ ही उन्होनें अछूतों को भी मन्दिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिये संघर्ष किया। उन्होंने महाड शहर में अछूत समुदाय को भी नगर की चवदार जलाशय से पानी लेने का अधिकार दिलाने कि लिये सत्याग्रह चलाया । 1927 के अंत में सम्मेलन में, अम्बेडकर ने जाति भेदभाव और "छुआछूत" को वैचारिक रूप से न्यायसंगत बनाने के लिए, प्राचीन हिंदू पाठ और मनुस्मृति के कई पद जो खुलकर जातीय भेदभाव व जातिवाद का समर्थन करते हैं, की सार्वजनिक रूप से निंदा की, और उन्होंने औपचारिक रूप से प्राचीन पाठ की प्रतियां जलाईं। 25 दिसंबर 1927 को, उन्होंने हजारों अनुयायियों के नेतृत्व में मनुस्मृति की प्रतियों को जलाया । इसकी स्मृति में प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में अम्बेडकरवादियों और हिन्दू दलितों द्वारा मनाया जाता है ।

1930 में डॉ. अम्बेडकर ने तीन महीने की तैयारी के बाद कालाराम मन्दिर सत्याग्रह आरम्भ किया । कालाराम मन्दिर आंदोलन में लगभग 15,000 स्वयंसेवक इकट्ठे हुए, जिससे नाशिक की सबसे बड़ी प्रक्रियाएं हुईं । जुलूस का नेतृत्व एक सैन्य बैंड ने किया था, स्काउट्स का एक बैच, महिलाएं और पुरुष पहली बार भगवान को देखने के लिए अनुशासन, आदेश और दृढ़ संकल्प में चले गए थे । जब वे द्वार तक पहुँचे, तो द्वार ब्राह्मण अधिकारियों द्वारा बंद कर दिए गए ।

अपने इन प्रयासों से डॉ. अम्बेडकर ने दलित समाज को शिक्षित होकर अपने धार्मिक अधिकार लेने के लिए बहुत ही अडिगता के साथ संघर्ष किया l जिसका केवल कुछ रुढ़िवादी समाज को छोड़कर समस्त हिन्दू समाज ने सहयोग किया l